Planvorlage

|

|

Modellbau

Planvorlage |

mini-sail

e.V. |

Die Genueser Pinke

Die Genueser Pinke

"SAN MATTEO"

Baubericht von Dr. Joachim Michels

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Vorwort

Beim Blättern in einer alte Zeitschrift fiel mir eine Zeichnung aus dem 18. Jahrhundert auf: Abgebildet war ein dreimastiges Handelsschiff mit Lateinersegeln. Bezeichnet wurde es als "Genueser Pinke". Die einzigen Dreimaster mit Lateinersegeln, die ich bis dahin kannte, waren die Schebecken, sehr elegante Schiffe aus dem Mittelmeerraum, die wegen ihrer Schnelligkeit auch gerne von Piraten eingesetzt wurden.

Als Funktionsmodelle sind Schebecken wegen ihrer geringen Nutzlast aber in der Regel nicht sonderlich geeignet. Der Ballastanteil, der wegen der großen Segelfläche erforderlich wäre, übersteigt die Tragfähigkeit der Rümpfe.

Der bauchige Rumpf der Pinke schien mit hingegen wesentlich brauchbarer zu sein. Die Sache gefiel mir und ich begann, nach Plänen zu suchen. Da ich die Bezeichnung Pinke oder Pinco hatte war die Suche nicht sonderlich schwierig und die historischen Bausteine kamen nach und nach zusammen.

Wegen der Lateinersegel ist die Pinke der Schebecke auf den ersten sie zwar ähnlich, aber

letztlich doch ein völlig anderer Schiffstyp. Der Rumpf ist viel bauchiger und der Heckaufbau viel

höher. Die Bordwände sind nach innen eingezogen, das Plattgattheck ist relativ schmal und es fehlt

der große Hecküberhang der Schebecke. Statt diesem fährt die Pinke einen großen Heckspriet.

Das Ungewöhnliche ist jedoch, daß der Besanmast aus der Mitte nach Backbord versetzt ist. Das muß

so sein, da sonst die Bewegungsfreiheit der Ruderpinne eingeschränkt wäre. Erstaunlich ist auch,

daß zusätzlich zu den Lateinersegeln ein vollständiger Satz an Rahsegeln mitgeführt wurde, die man

bei schwerem Wetter setzten konnte.

Die ältesten Spuren der Pinke führen in das Genua des 17. Jahrhunderts. Dort soll sie aus den

spanischen Karawellen entwickelt worden sein, was bei einem Vergleich beider Typen glaubhaft

scheint. Abgewrackt wurde die letzte Pinke im Jahre 1866.

In diesem Jahrhundert hat sie sich im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Normalerweise als

Handelsschiff, aber auch im Kriegseinsatz. Selbst die Malteserritter hatten mehrere Pinken in

ihrer Kriegsflotte.

Sicher war die Schebecke das schnellere Schiff, besonders bei leichtem Wind. Bei schwerem Wetter

konnte die Pinke aber dank ihrer größeren Stabilität mehr Segel tragen als die Schebecke und war

dieser dann vielleicht sogar überlegen. Sicher war die Pinke schneller als die meisten Rahsegler

ihrer Zeit, konnte viel höher am Wind laufen und daher auch besser kreuzen. Wurde das Wetter zu

schlecht, hat man die riesigen Lateinersegel geborgen und die kleineren Rahsegel gesetzt.

Leider finden sich über dieses Kuriosum keine Angaben in der Literatur, aber man kann die,

erwähnten Abbildungen wohl, nicht anders deuten.

Der mir vorliegende Bauplan zeigt ein, Genueser Handelsschiff, das, wohl wegen der Piratengefahr,

mit mehreren Kanonen bewaffnet zu sein scheint. Darauf deuten zumindest 6 Stückpforten im

Achterkastell hin. Auch die mögliche Takelung mit Rahsegeln ist dargestellt.

Ich habe die wichtigsten Teile des Planes fototechnisch auf den Maßstab 1:40 umkopieren lassen,

was eine Rumpflänge von etwa einem Meter ergibt.

Nun konnte es losgehen.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Rumpf

Wie immer beginnt die Arbeit mit der Kielplatte. Dafür nehme ich grundsätzlich ein unverzogenes

Brett aus Nußbaum.

Das sieht im sichtbaren Teil gut aus und hat den großen Vorteil, daß man immer mit einer absolut,

planen Grundplatte anfängt, auf der die Spanten aus 5-mm-Sperrholz wirklich rechtwinklig

ausgerichtet werden können.

Nach dem Straken erfolgt die Beplankung mit Nuaßbaumleisten. Innen wird er Rumpf mit einer Lage

Glasgewebe und Epoxidharz verstärkt und abgedichtet. Man kann nun erkennen, daß die Pinke

tatsächlich wesentlich fülliger ist als die Schebecke, also auch viel mehr Zuladung vertragen

dürfte.

Die Alurohre, die die Masten halten sollen, werden jetzt plaziert.

Nach Anfertigung eines provisorischen Riggs wurde nun die Leinenführung für die Segel erkennbar und die Servos können eingebaut werden. Für die Großschot benutzte ich diesmal keine Endlosschot, sondern daß große Segelverstellservo von robbe. Um ein Lateinersegel, effektiv einzustellen, muß beim Fieren, nämlich gleichzeitig mit der Großschot auch die Brasse, die die Rute vorne fixiert, gelöst werden.

Bei meinem türkischen Frachtsegler "GÜL" (siehe SchiffsModell 2/98) hatte ich dafür noch zwei

unabhängige Servos eingebaut, die gleichzeitig bedient werden mußten. Bei der "GÜL" hatte es sich

nämlich als notwendig erwiesen, beim Segeln auf der "Falschen" Seite, also wenn sich das Segel

hinter dem Mast befindet, die Rute nach hinten an den Mast zu ziehen. Der Segeldruckpunkt wird

dadurch nach achtern verlagert und das Modell behält die Fähigkeit, zu kreuzen.

Für diese Funktion habe ich auch bei der Pinke ein starkes Stellservo (Fahrwerksservo) eingebaut,

welches die Segel immer ein festgelegtes Stück nach achtern trimmen kann.

Fr den Besan habe ich keine Ansteuerungg vorgesehen, daß Fock wird durch ein kleines Verstellservo

nur dichtgeholt oder gefiert.

Die Leinenführung erfolgt durch Kunststoffröhrchen, die jetzt provisorisch an den späteren

Decksdurchbrüchen fixiert wurden. Nach Fertigstellung des Decks verschwinden sie dann in Klampen

oder Pollern.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Hilfsantrieb

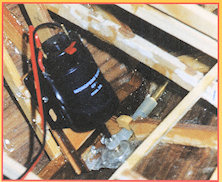

Als letztes kann der Einbau des Hilfsantriebes in Form einer Wasserstrahlpumpe. Um einen

kurzen Ansaugweg zu erreichen, sitzt die Pumpe rechtwinklig auf der Außenhaut im Schiffsheck und

ragt daher schräg in den Innenraum. Beim Beginn des Fahrbetriebes darf man dann nicht vergessen,

einen Tropfen Spülmittel in die Ansaugöffnung zu geben, weil sonst eine Luftblase im Inneren der

Pumpe das ansaugen des Wassers verhindern kann.

Als letztes kann der Einbau des Hilfsantriebes in Form einer Wasserstrahlpumpe. Um einen

kurzen Ansaugweg zu erreichen, sitzt die Pumpe rechtwinklig auf der Außenhaut im Schiffsheck und

ragt daher schräg in den Innenraum. Beim Beginn des Fahrbetriebes darf man dann nicht vergessen,

einen Tropfen Spülmittel in die Ansaugöffnung zu geben, weil sonst eine Luftblase im Inneren der

Pumpe das ansaugen des Wassers verhindern kann.

Die vorläufige Innenausstattung war damit fertig. Weiter ging es mit den Ruderbeschlägen,

hergestellt aus dem Innenleben von Lüsterklemmen.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Ruder

Das Ruder wurde erst einmal nur provisorisch angefertigt, wobei ich das Blatt erfahrungsgemäß

um etwa 10 % vergrößert habe. Die Anlenkung erfolgt oben in der Kajüte durch ein Miniservo, das

gerade so hineinpaßt.

Wenn später alles gut läuft, kann das Ruder endgültig fertiggestellt werden. Die Pinne bleibt

abnehmbar, damit das Ruder zum Transport entfernt werden kann.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Kielflosse

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Bug

Am Bug erfolgte nun die Anfertigung des Galions aus verzapften Vierkanthölzern. Die

Konstruktion sollte einiges aushalten können, da im Fahrbetrieb ja auch einmal mit Kollisionen

gerechnet werden muß.

Bugspriet und Heckspiere sollten aus Transportsgründen abnehmbar sein. Achtern geht das

problemlos: durch eine entsprechende Öffnung im Schanzkleid wird eine Spiere von hinten

durchgezogen und auf dem Achterdeck mit einer Messinglasche befestigt. Da der Bugspriet durch eine

Sprietzurring aus Tauwerk mit dem Galion fest verbunden ist, mußte ich hier schummeln. Ich habe

das festgezurrte Teil vom Galion abgetrennt und am Bugspriet sicher befestigt. Eine lange

Befestigungsschraube, von der Kugelverzierung ausgehend nach hinten, verbindet dann beide

Galionsteile. Das achtere Bugsprietende greift dann in ein zusätzliches Widerlager.

Nachdem nun alle Funktionen geklärt waren, ging es an die Anfertigung der Heckzier.

Das wurde dann ein eigenes Kapitel. Da ich nirgendwo passendes Holz bekam, beschloß ich, mein

Glück bei einem Tischler zu versuchen, den mir ein Bekannter empfohlen hatte. "Sargtischlerei und

Bestattungen" stand auf dem Firmenschild, daher klingelte ich mit einem etwas unguten Gefühl ...

Eine junge Frau mit Leichenbittermiene öffnete ... als ich meinen Wunsch vortrug, hellte sich das

Gesicht aber doch etwas auf und sie brachte mich durch die Werkstatt zum Meister. Zu meiner

Erleichterung stand nicht alles voller Särge und die Mitarbeiter produzierten auch ganz normale,

"oberirdische" Möbel. Der Meister war sehr freundlich und suchte mir ein schönes

Buchenholzbrettchen von 2,5 mm Stärke heraus. Dann erklärte er mir auf meine Frage, daß sie die

besagten langen Holzkisten ohnehin schon längst nicht mehr selbst herstellen, sondern fertig von

einer Sargfabrik bezögen. Das sei preisgünstiger.

Zu Hause habe ich dann die Heckzierornamente vorsichtig aus dem Brett herausgesägt, aufgeklebt und

danach mit Schleifpapier und Glasfaserpinsel ausgearbeitet. Das hat dann übrigens doch etwas

länger gedauert, als es sich jetzt so liest.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Bullaugen

.

.

Ein weiteres Problem waren noch die Bullaugen im mittleren Deck mit 12 mm Ø. Ein Bohrer von dieser Stärke hätte in den dünnen Holzwänden wohl mehr gerissen als gebohrt. Im Baumarkt fand ich dann einen Fräser für die Bohrmaschine, mit dem die in kleinerer Größe vorgebohrten Löcher auf die erforderliche Größe aufgerieben werden konnten. In diese Öffnungen habe ich dann aus 12-mm-Messingrohr hergestellte Ringe eingesetzt.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Deck

Der Rumpf wurde geschlossen durch ein Sperrholzdeck, verkleidet mit Planken aus Abachi. Um das Schiffsinnere erreichen zu können, reichen die beiden planmäßigen Luken aber nicht aus. Es mußten also weitere Aussparungen im Deck vorgesehen werden. Ich habe solche Öffnungen in die einzelnen Decks eingeschnitten und jeweils mit einem viereckigen Rahmen umgeben. In diese Kästen wurde dann ein innerer Rahmen exakt eingepaßt und mit einem Deckel versehen. Das ist eigentlich schon ziemlich dicht, kann aber eventuell später mit Silikon beschichtet werden. Diese Deckel schließen mit der übrigen Beplankung des Decks ab und sitzen so fest, daß sie nur mit Hilfe eines aufgeklebten Oberlichts abgenommen werden können.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Reeling

Den krönenden Abschluß des Rumpfbaus bildete die Reling des Achterdecks. Um eine saubere Ausrichtung der Relingstützen bei gleichzeitiger Stabilität zu erreichen, habe ich erstmal die für den Handlauf vorgesehene Leiste waagerecht in eine obere und untere Hälfte gesägt. Das untere Teil wurde dann auf das Schanzkleid gelegt und an den Stellen durchbohrt, an denen die Relingstützen angebracht werden sollten. Als alles paßte, habe ich die obere Handlaufhälfte auf die (gelochte) untere geklebt. Die Klebenaht ist bei etwas Sorgfalt nicht zu sehen und durch das Verzapfen erhält man eine sehr stabile Konstruktion.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Ausstattung

Als dann Nagelbänke, Treppen, Klampen usw. angebracht waren, ging es mit dem provisorischen Rigg weiter. Provisorisch deshalb, weil zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht abzuschätzen war. wie das Modell wohl segeln würde. Dabei war schon die erste grundsätzliche Frage zu klären. ob die Segel an den einzelnen Masten wechselseitig backbords und steuerbords oder nur auf einer Seite anzuschlagen sind.

Nachdem ich intensiv alte Zeichnungen und Gemälde studiert habe, bin ich zu der Überzeugung

gekommen, daß Lateinersegel wohl immer nur auf einer Seite gefahren wurden. Das ist auch

einleuchtend, da so wenigstens auf einer Seite der Wind optimal anliegt. Auf der falschen Seite

muß man eben Abstriche machen.

Ein Vergleich mit der Luftfahrt mag das verdeutlichen. Die Strömungsverhältnisse an einer

Tragfläche sind ähnlich wie die an einem Segel. Aber niemand käme auf die Idee, bei einem

Doppeldecker eine der Tragflächen mit dem Profil nach unten einzubauen, um die

Rckenflugeigenschaften zu verbessern.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Probefahrt

Um bei der Probefahrt eine gewisse Steuerbarkeit sicher zu stellen. habe ich am Ruderblatt einen alten Außenborder aus der "Grabbelkiste" befestigt. Dieser leistet mehr als der eingebaute Wasserstrahlantrieb und sollte eine Rückkehr z u m Ufer ermöglichen, falls die Segelwirkung tatsächlich zu schlecht sein sollte. Anfang Februar war es dann so weit: Der Wetterbericht hatte einen der im Februar gar nicht so seltenen Warmlufleinbrüche mit Südwestwind angekündigt. Und tatsächlich, es wurde so warm und sonnig, daß einer ersten Probefahrt nichts im Wege stand. Zwar war der Wind ablandig, aber für den Notfall hatte ich ja den Motor.

Anfangs schien das Modell auch gut steuerbar zu sein, doch nach kurzer Zeit ging plötzlich nichts mehr. Da die Entfernung schon zu groß geworden war, konnte ich nicht mehr erkennen, ob Ruder oder Segel sich noch bewegten. Aber es war auch gleichgültig, ob das Ruderservo zu schwach ausgelegt oder ob sonst ein Defekt aufgetreten war. Auch der Motor streikte und so trieb die Pinke langsam aber sicher auf die andere Seeseite. Also schnell das vorsichtshalber mitgebrachte Schlauchboot aufgepumpt und hinterher.

Das war gar nicht so schlimm, denn in der Sonne war es mittlerweile 18 °C warm geworden. Nach dem Einschleppen des Modells konnte ich aber keinen Fehler finden und riskierte daher einen zweiten Fahrversuch. Schließlich war das Schlauchboot ja jetzt schon einsatzbereit. Nach einigen Metern versagte die Steuerung prompt wieder. Wenn mechanisch alles in Ordnung war, konnte es eigentlich nur an der Fernsteuerung liegen. Ich wechselte daher schnell die kurze Wendelantenne am Sender, deren Leistung normalerweise ja völlig ausreicht, gegen die lange Stabantenne, und sofort tat die Pinke was sie sollte. Sie ließ sich relativ gut steuern und war leicht luvgierig. Je nach Wind- und Wellenstärke klappte die Wende jedoch nicht immer und viel mehr als ein guter "Halber-Wind-Kurs" war auch nicht drin.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Ansteuerung

Dabei war es zu meiner Überraschung ziemlich gleichgültig, von welcher Seite der Wind die Segel

anströmte. Daher habe ich die Einfahrübungen bald beendet, um daheim die Segel Ansteuerunggen

korrigieren zu können. Das Reichweitenproblem war ja auch noch nicht geklärt und ich wollte da

erst Gewißheit haben. Im Keller entpuppte sich die Ursache der Störung dann als kalte Lötstelle an

der Empfangsantenne.

Dabei war es zu meiner Überraschung ziemlich gleichgültig, von welcher Seite der Wind die Segel

anströmte. Daher habe ich die Einfahrübungen bald beendet, um daheim die Segel Ansteuerunggen

korrigieren zu können. Das Reichweitenproblem war ja auch noch nicht geklärt und ich wollte da

erst Gewißheit haben. Im Keller entpuppte sich die Ursache der Störung dann als kalte Lötstelle an

der Empfangsantenne.

Dann habe ich die Ansteuerungg der Segel von Groß- und Fockmast getrennt, so daß ich nun bei der

Wende das Segel am Fockmast und die Vorsegel auffieren kann, das Großsegel aber dichtgeholt

bleibt.

Diese Änderung brachte bei der nächsten Versuchsfahrt dann tatsächlich den gewünschten Erfolg.

Aber das "learning by doing" ging weiter. Bei weiteren Versuchsfahrten zeigte es sich, daß das

Trimmen der Segel nach achtern, ohne das mein türkischer Frachtsegler GÜL nicht zu steuern wäre,

überflüssig ist und auch die Stahldrähte in den Unterlieken der Segel, mit denen ich diese

stabilisieren wollte, am Wind nur stören.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [Hilfsantrieb] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Trimmen

Das für diesen Trimmvorgang benutzte Fahrwerksservo war jetzt frei für neue Aufgaben, und so beschloß ich, damit nun doch den Besan anzusteuern. Das hatte ein besseres Kurs halten vor dem Wind zur Folge. Man kann die Pinke nun, nach Wind, ohne Ruderbenutzung nur durch Fieren und Dichtholen der einzelnen Segel steuern und mit etwas Übung gelingt sogar ein "Schmetterling". So zeigt sich am Ende daß von meinem ganzen SegelAnsteuerunggssystem nicht mehr übrig geblieben ist.

Die Pinke selbst hat das richtige Konzept vorgegeben und segelt damit nicht nur gut sondern

auch schnell. Bestätigt hat sich aber die Segelanordnung auf einer Seite. Auch hoch am Wind ziehen

alle Segel gleichmäßig, ohne zu killen.

Die Kreuzeigenschaften kommentierte unser Rahsegelspezialist Andreas während einer Versuchsfahrt

bei auflandigem Wind mit dem trockenen Satz: Wenn sie nicht kreuzen könnte, wäre sie ja nicht da.

Wo sie jetzt ist - nämlich weit draußen auf dem See.

|

[Vorwort] | [Rumpf] | [03Auswahl] | [Ruder] | [Kielflosse] | [Bug] | [Bullaugen] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [Deck] | [Reeling] | [Ausstattung] | [Probefahrt] | [Ansteuerung] | [Trimmen] | [Fazit] | ||

Fazit

Nachdem die Erprobung nun erfolgreich abgeschlossen war konnte ich die endgültigen Masten und

Spieren anfertigen. Meine Frau hat dann wieder einmal das Nähen der Segel übernommen, eine Arbeit,

die letzten Endes über das Aussehen des ganzen Modells entscheidet.

Nach dem Setzen der Genueser Flagge war die Arbeit dann beendet und die Pinke verließ endgültig

die Miniwerft.

Getauft wurde sie übrigens auf den Namen "SAN MATTEO", einen in Genua besonders verehrten

Heiligen.